西上州 孤高の尖塔 大ナゲシ北稜へ

最近、西上州にいくのに、ブドウ峠というところから2時間ほどで行けることに気づいて、脚を伸ばしています。

大ナゲシは、先日いった赤岩尾根からすこし山脈をはなれたところに孤立する尖った岩山です。

この時期、森は青々と葉を広げていまして、あまり岩山がすっきり見えることはないのですが、この大ナゲシ、問題なしでしたね。

藪岩の登竜門 大ナゲシの北稜へ

入り口は赤岩峠への登山口です。胡桃平を過ぎてしばらくです。

車が2台ほど止められるスペースがあります。(前後にもスペースあり。)

北稜のとりつきは、くりみ橋を渡ったところです。うっかり間違うところでした。

藪岩本のトポでは、ここからしばらく谷沿いの仕事道をあるいていますが、そのまま尾根をまっすぐ上がったほうが無難に登れます。

尾根上にでてしまえばあまり迷うことはないですかね。

林床もすっきりしてますし、前回のタカノス岩のときなんかと比べると、メジャーなルートということもあり、歩きやすいです。

岩場もまだ来ぬうちに、いきなり懸垂ポイントが現れます。

こんな体験はなく、なかなかおもしろいですね。

岩場はオーバーハングしてて、下部は空中懸垂です。

大ナゲシの岩はこの辺に多いチャートです。

妙義が安山岩でもろいのに比べると、割合登りやすい(安心)ともいえます。

そして、根っこが生きてるのが多い!←これ大事。

木の根や枝をつかむときのポイントは、枯れているか生きているかを目視するなり、動かすなりして確認する必要があるのですが、必死で登っているときは、毎回そうはいきません。

そんな時に、手でつかむときに、いきなり引っ張るとかはやってはいけません。まず、軽く持ってみます。持った瞬間に概ね枯れているか生きているかわかります。

木の枝に葉っぱが付いていなくても、枯れているか生きているか確認しながら登るのが、藪山登りの基本中の基本ではないでしょうか。

細い灌木なんかは根元のほうをしっかり持って登ります。

大ナゲシは岩壁の傾斜が比較的緩いところが多く、巻いても登れますが、だいたいは直登できました。

ふりかえれば登ってきたピーク。

大ナゲシの隣、小ナゲシ?のピークっぽいです。

やっぱ秋にならんと、景色はぜんぜんよくないですね。

その近くに急な斜面部分に残置のスリング。

ここがルンゼの22mの懸垂場所のようです。

ロープ40mしかないけどねw

そこで懸垂せずに忠実に尾根を下っていきます。

目の前には大ナゲシが間近。そして、下は絶壁っぽいのがわかります。

詰め切ったところに、もう一つの懸垂ポイントを見つけました。

ここから降りれば5-6mほどで済みます。その下が急傾斜の土なので、下まで下降しきっても15mってとこです。

やせ尾根を超えて最後の登りを登ると

頂上直下の鎖場です。

大ナゲシ登頂。3時間半かぁ。。思ったより長かったわね。

頂上からは、気になる岩山をチェックします。

焼山、大山、天丸山というのがあるみたいです。

※実はこのあと天丸山にいってみるのですが、あまりに岩がなかったので引き返しました。焼山か大山の北稜のほうが楽しめそうですが、どれももうひとつほしいってところでしょうか。

大ナゲシの夏道には長いフィックスロープがかかっています。

下山は赤岩峠から沢沿いに下っていきますが、登山道としては不明瞭な部分や崩壊しているところもあり、注意が必要です。

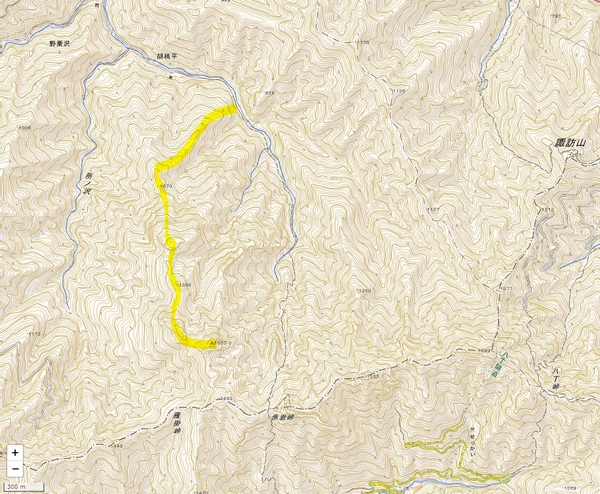

大ナゲシ北稜の場所・アクセス・ルート地図